Non riesco a smettere, il cialtronesco Sidaris-verse mi attrae come un buco nero, roba che il Sole Nero di “Spazio: 1999” gli fa un baffo, ma in fondo io sono cresciuto con l’Italia1 dei tempi d’oro e qua siamo nel suo regno incontrastato.

Se infatti i titoli visti finora hanno conosciuto una distribuzione italiana in home video parallela a quella televisiva, stavolta non ho trovato alcuna traccia di VHS: Italia1 nell’agosto del 1995 si pappa un trittico di Sedaris in esclusiva, sparando titoli a casaccio in totale (casa delle) libertà.

Stando ad IMDB Svage Beach – quarto titolo della Saga delle Hawaii (titolo che mi sono inventato io, in mancanza d’altro) – esce in patria americana nell’ottobre 1989 mentre sarebbe arrivato in Italia nel 1991, non si sa né dove né come. Di sicuro Italia1 lo manda in onda in prima visione nella seconda serata del 10 agosto 1995… o forse del 24 agosto!

Stando ad IMDB Svage Beach – quarto titolo della Saga delle Hawaii (titolo che mi sono inventato io, in mancanza d’altro) – esce in patria americana nell’ottobre 1989 mentre sarebbe arrivato in Italia nel 1991, non si sa né dove né come. Di sicuro Italia1 lo manda in onda in prima visione nella seconda serata del 10 agosto 1995… o forse del 24 agosto!

Il problema è che Italia1 quell’agosto 1995 per tre giovedì sera – 10, 17 e 24 agosto – manda in onda tre film ignoti di Sidaris che ribattezza Hawaii squadra speciale I, II e III: come identificare con precisione e sicurezza i tre titoli se i dati riportati dai giornali sono sparati a casaccio? Per esempio in due film è attestata la presenza di Bruce Penhall ed Erik Estrada, i quali però sono insieme solamente in un titolo. Gli anni di produzione sono messi a fantasia, le tramette pura invenzione: come fare per identificare questi tre film?

Non esiste dunque alcuna certezza che questo Savage Beach sia l’Hawaii squadra speciale 3 indicato da qualche solerte fan su IMDb, scritto con il numero arabo quindi già sbagliato di suo, visto che Italia1 ha usato i numeri romani.

Da ballerine svestite di localini equivoci, le nostre eroine tornano agenti speciali delle Hawaii: Donna (Dona Speir) e Taryn (Hope Marie Carlton) tornano eroine d’azione dopo una parentesi pecoreccia, e fanno saltare in aria i criminali locali.

Quindi hanno messo da parte il loro passato da conigliette di Playboy e si dedicano al nuovo ruolo della donna forte al cinema? Be’… non esageriamo.

La sessione di tintarella quotidiana viene interrotta dall’arrivo di un messaggio di soccorso da una delle isole circostanti, dove il dottore di un ospedale da campo chiede aiuto per ricevere farmaci: soprassediamo su come il regista abbia costruito la scena, chiaramente invitando amici e parenti a fingere di essere dottori e pazienti.

Le nostre due eroine partono subito all’azione con il loro aereo ma non sanno che i cieli hawaiiani sono in burrasca, perché dopo decenni è uscita fuori la mappa di dove sarebbe sepolto un ricco tesoro nascosto dai giapponesi durante la Seconda guerra mondiale.

La “febbre dell’oro” fa attivare criminali americani a bordo di rombanti Kawasaki ZX-10 Ninja di quello stesso 1989…

… fa attivare un diplomatico filippino, Martinez (Rodrigo Obregón), che chiede ufficialmente al Governo hawaiiano la restituzione di quel tesoro per “danni di guerra” al proprio Paese, ma soprattutto si attivano i giapponesi, che rivogliono il proprio oro. Oddio, “giapponesi” è un parolone, visto che uno di loro ha la faccia di James Lew.

In realtà il perfido filippino Martinez vuole l’oro per sé così da sobillare una rivoluzione, e le cose si incasinano ancor di più quando i giapponesi sono fatti fuori e il loro posto viene preso da terroristi coi baffoni di Al Leong: è una caciara, ma almeno le facce sono quelle giuste.

Intanto le nostre Donna e Taryn hanno un guasto al loro aereo e atterrano bruscamente su un’isola deserta… che capiamo subito deserta non essere.

Come faranno le nostre eroine a sopravvivere su un’isola deserta? Nessun problema: prima fanno una merendina a base di cocco fresco poi con le pinne, il fucile e gli occhiali (manco fossero Edoardo Vianello) vanno a pesca.

Un momento… ma da dove arriva tutta quella roba? Dove le tenevano le mute? Ah, diaboliche agenti hawaiiane pronte a tutto! E i bambini che stanno morendo senza farmaci nell’isola accanto? Mi sa che se la pigliano in saccoccia…

Mentre le nostre due eroine si godono la vacanza, tra cocco e pesce fresco, intanto la secchiata di altri personaggi si affolla e fa cose troppo stupide per seguire, ciò che conta è che tutti i vari criminali che vogliono rubare l’oro dei giapponesi arrivano proprio sull’isola deserta di Donna e Taryn, che è l’isola meno deserta di tutto l’atollo.

Americani, filippini, cinesi che fingono di essere giapponesi, hawaiiani, ci sono tutti: mancherebbe solo il solito soldato giapponese che, ignaro della fine della guerra, ha vissuto su quell’isola sin dal ’45… e ce l’abbiamo, siòre e siòri.

Un attore giovane (Michael Mikasa) che interpreta un soldato che da cinquant’anni vive solo sull’isola: solo Andy Sidaris può spararle così grosse senza mai vergognarsi.

Il film è chiaramente un’altra stupidata alla Sidaris, anche se stavolta invece di scenette folli a volte slegate si tratta di una ambiziosissima super-trama da spy story d’altri tempi, e questo credo indichi come l’autore stesse cercando una propria cifra, mentre intanto mostra gente che spara a caso – sottolineo che tutti questi film hanno le stesse identiche armi, dotazione unica dei magazzini di Sidaris – e due protagoniste che mostrano le grazie a favor di camera, anche se stavolta niente nudi gratuiti di cui invece sciabordava il precedente titolo.

Questa saga cambia stile di titolo in titolo, è come se ogni anno Sidaris aggiustasse il tiro a seconda forse delle reazioni del pubblico, o magari semplicemente perché è un pessimo autore e spara a casaccio, sperando di beccare qualcosa. Con donnine svestite, splendidi paesaggi e caratteristi che sparano ci si azzecca sempre, nelle mitiche videoteche degli anni Ottanta.

Il film è puro nulla ma di nuovo è utilissimo per vedere come persino autori di grana grossa come Sidaris si rendevano conto in quegli ultimi Ottanta come le protagoniste femminili non potessero più essere ritratte come conigliette bensì come eroine d’azione (più o meno).

Sidaris cambierà ancora stile per il successivo filmaccio? Lo scopriremo la settimana prossima.

L.

P.S.

Il film lo trovate completo su YouTube, in ottima qualità ma solo in lingua inglese.

– Ultime donne toste:

- Savage Beach (1989) Hawaii squadra speciale 3

- Hard Ticket to Hawaii (1987) Agguato alle Hawaii

- Silk (1986) Poliziotta superpiù

- The Panther Squad (1984) Toste e tenere da 40 anni

- L’exécutrice (1986) L’esecutrice

- My Wife Is a Gangster 2 (2003) e 3 (2006)

- Role Play (2023) My Wife is a Gangster

- Hard Revenge, Milly (2008-2009) La saga della donna-arsenale

- Knuckle Girl (2023) vs La ragazza d’acciaio (1994)

- Perfect Addiction (2023) Ammmòre e MMA

Studiando le uscite italiane del 1973 e 1974 per il mio folle progetto del

Studiando le uscite italiane del 1973 e 1974 per il mio folle progetto del  Grazie al sempre mitico ItaliaTaglia.it sappiamo che ha ricevuto il visto della censura italiana il 14 aprile 1987, con un divieto ai minori di 14 anni (credo per il cattivo gusto della pellicola!), e addirittura la Cannon Italia lo porta nelle nostre sale dal 29 maggio 1987 con il titolo Black Jack.

Grazie al sempre mitico ItaliaTaglia.it sappiamo che ha ricevuto il visto della censura italiana il 14 aprile 1987, con un divieto ai minori di 14 anni (credo per il cattivo gusto della pellicola!), e addirittura la Cannon Italia lo porta nelle nostre sale dal 29 maggio 1987 con il titolo Black Jack.

Ma tutto questo è niente di fronte all’abissale mostruosità che ho scoperto, una vera cattiveria con cui il MACC ha voluto punirmi… perché questa cagata di film è stata rifatta nel 2015, di nuovo sceneggiato da William Goldman (che si becca così la recidiva) ma stavolta con il titolo… Joker. Wild Card di Simon West, cioè il film con Jason Statham che più ho odiato della sua filmografia.

Ma tutto questo è niente di fronte all’abissale mostruosità che ho scoperto, una vera cattiveria con cui il MACC ha voluto punirmi… perché questa cagata di film è stata rifatta nel 2015, di nuovo sceneggiato da William Goldman (che si becca così la recidiva) ma stavolta con il titolo… Joker. Wild Card di Simon West, cioè il film con Jason Statham che più ho odiato della sua filmografia.

La piattaforma raccoglie il meglio della scolatura umidiccia del primo decennio del nuovo millennio, film che all’epoca prendevo in giro su facebook e tutti mi chiedevano perché mai vedessi certe porcate: ora quelle porcate sono offerte in piattaforma e sono sicuro che quegli stessi vecchi amici se le stanno vedendo. Roba inadatta alla vita umana come Headhunter (2005) di Paul Tarantino (capita la furbata del nome?) o Headspace (2005), che almeno offre una divertente

La piattaforma raccoglie il meglio della scolatura umidiccia del primo decennio del nuovo millennio, film che all’epoca prendevo in giro su facebook e tutti mi chiedevano perché mai vedessi certe porcate: ora quelle porcate sono offerte in piattaforma e sono sicuro che quegli stessi vecchi amici se le stanno vedendo. Roba inadatta alla vita umana come Headhunter (2005) di Paul Tarantino (capita la furbata del nome?) o Headspace (2005), che almeno offre una divertente

Lo stile dell’amico

Lo stile dell’amico  Ho

Ho

Lo sceneggiatore (e produttore) Gene L. Coon porta l’equipaggio dell’Enterprise su Organia, un mondo che la Federazione sa interessare ai Klingoniani… Anche qui, lo dico subito: il doppiaggio italiano cambia da episodio ad episodio, a volte sono Klingoniani, a volte Klingon, a volte Klingons. Qui per comodità li chiamerò tutti Klingon.

Lo sceneggiatore (e produttore) Gene L. Coon porta l’equipaggio dell’Enterprise su Organia, un mondo che la Federazione sa interessare ai Klingoniani… Anche qui, lo dico subito: il doppiaggio italiano cambia da episodio ad episodio, a volte sono Klingoniani, a volte Klingon, a volte Klingons. Qui per comodità li chiamerò tutti Klingon.

Il 23 ottobre 1968 esce nei cinema americani Ice Station Zebra di John Sturges, film di guerra arrivato in Italia come Base Artica Zebra, da cui mi piace tirar fuori la sigla BAZ.

Il 23 ottobre 1968 esce nei cinema americani Ice Station Zebra di John Sturges, film di guerra arrivato in Italia come Base Artica Zebra, da cui mi piace tirar fuori la sigla BAZ.

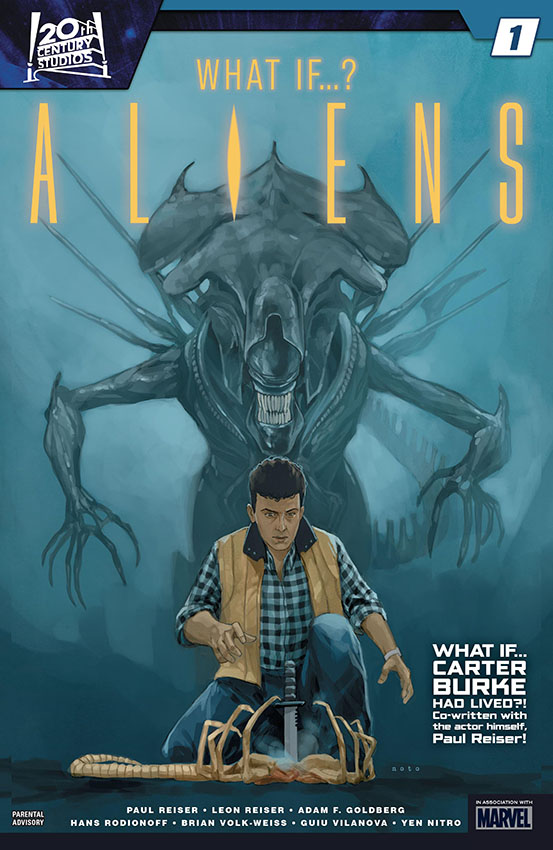

Siamo in anni in cui una donna armata era giunta fino all’inconcepibile, cioè una nomination all’Oscar: quel 30 marzo 1987 in gara c’erano drammoni con grandi attrici… e Ripley che sparava agli xenomorfi con un pulse rifle. Ovvio che a vincere è stata la sordomuta di un romantichello – quel manuale di cinema che è Tropical Thunder (2008) ci ha spiegato il perché – ma il fatto stesso che un’eroina d’azione sia arrivata nel tempio del dramma autoriale fa capire che tipo di esplosione ci fosse in corso.

Siamo in anni in cui una donna armata era giunta fino all’inconcepibile, cioè una nomination all’Oscar: quel 30 marzo 1987 in gara c’erano drammoni con grandi attrici… e Ripley che sparava agli xenomorfi con un pulse rifle. Ovvio che a vincere è stata la sordomuta di un romantichello – quel manuale di cinema che è Tropical Thunder (2008) ci ha spiegato il perché – ma il fatto stesso che un’eroina d’azione sia arrivata nel tempio del dramma autoriale fa capire che tipo di esplosione ci fosse in corso.

![[2024-05] Prey su Rai2](https://aliens30anni.files.wordpress.com/2024/05/2024-05-16-prey-sorrisi-e-canzoni-a.jpg)

![Citazioni aliene [1998-09] Il sapore del sangue](https://aliens30anni.files.wordpress.com/2024/04/sapore_sangue-2.jpg)

![[2024-03] Aliens: What If…?](https://aliens30anni.files.wordpress.com/2024/03/aliens-what-if-2024-03-1-phil-noto.jpg)

![[2023-09] NECA Predator: Prey](https://aliens30anni.files.wordpress.com/2024/03/neca-prey-1.png)

![[2024-02] Predator – The Last Hunt](https://aliens30anni.files.wordpress.com/2024/03/predator-2024-02-1-cory-smith.jpg)